Réflexions sur un contentieux « à peine visible ». À propos des arrêts rendus par les comités de la Cour européenne des droits de l’homme

Ces dernières années, les comités de trois juges, compétents pour rendre des arrêts au fond en présence d’une jurisprudence bien établie depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 14, se sont imposés comme la formation « normale » de la Cour européenne des droits de l’homme, au point que plus de neuf requêtes sur dix tranchées par un arrêt au fond le sont désormais par un comité. La présente contribution a pour ambition de mettre en lumière ce contentieux « à peine visible » et de questionner cette évolution en prenant appui sur les neuf arrêts rendus contre la France en 2024.

Par Loïc Robert, Maître de conférences en droit public, EDIEC/CEE – Université Jean Moulin Lyon 3

Le discours doctrinal sur le contentieux devant la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après, « la Cour ») se focalise avant tout, et c’est bien normal, sur les arrêts de chambre et de Grande chambre. On s’attarde avant tout sur les grands, voire sur les « beaux » arrêts[1] et les chroniques de jurisprudence consacrées à la Cour n’accordent ainsi qu’une place extrêmement marginale au reste du contentieux[2]. Si cette attention marquée pour les arrêts les plus importants est parfaitement justifiée, elle a cependant pour effet de laisser dans l’ombre l’immense majorité du contentieux devant la Cour. C’est le cas bien sûr du « contentieux invisible »[3] que constituent les décisions d’irrecevabilité rendues par un juge unique. C’est le cas également des décisions et arrêts rendus par les comités de 3 juges, qui, s’ils sont bien publiés sur « Hudoc », sont masqués par défaut[4].

C’est ce contentieux « à peine visible » que la présente contribution entend mettre en lumière. Bien que son intérêt puisse paraître limité de prime abord, il se révèle éclairant sur l’évolution du système mis en place par la Convention. Pour le démontrer, on s’appuiera ici sur les arrêts de comité concernant la France pour l’année 2024.

Au cours de l’année 2024, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu neuf arrêts concernant la France en formation de comité de trois juges. Ce chiffre n’a rien d’anecdotique. En effet, depuis 2010, année de l’entrée en vigueur du Protocole n°14 ayant conféré aux comités de 3 juges la compétence pour rendre des arrêts en présence d’une « jurisprudence bien établie » (« JBE »), seuls 35 arrêts ont été rendus par des comités à l’encontre de la France[5].

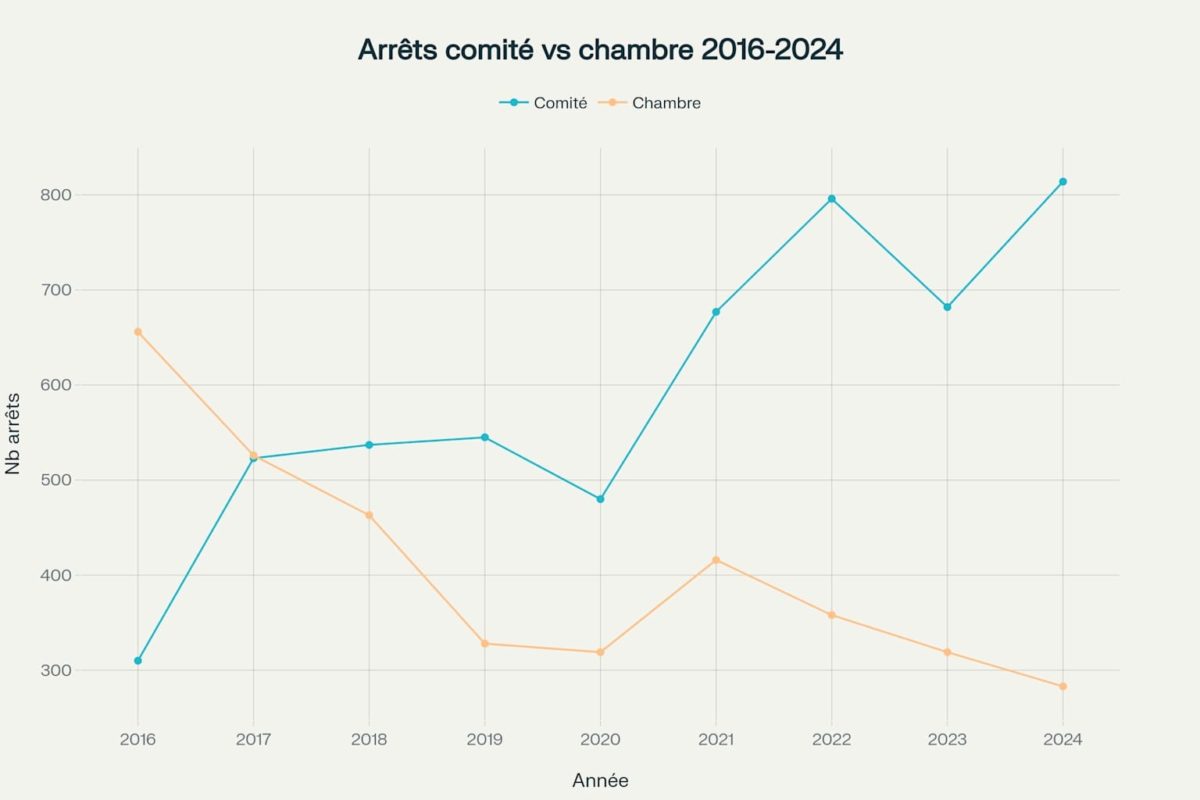

Cette nette augmentation de l’application de la procédure JBE ne concerne pas que la France, loin de là. Elle s’inscrit au contraire dans un mouvement de fond visant à accélérer le traitement des requêtes et à faire ainsi baisser le stock d’affaires pendantes. En 2024, 814 arrêts ont été rendus par des comités de 3 juges contre « seulement » 283 par des chambres[6]. L’année 2024 s’inscrit dans un mouvement continu schématisé dans le tableau ci-dessous :

Surtout, l’immense majorité des requêtes tranchées par un arrêt le sont désormais par un comité de trois juges. Pour l’année 2024, 10 241 requêtes ont été jugées par un arrêt de comité contre 579 par un arrêt de chambre[7]. Ainsi, plus de 94 % des requêtes tranchées par un arrêt le sont par un comité. Cette proportion s’explique pour partie par la stratégie mise en place par la Cour pour traiter les requêtes dirigées contre la Russie dans le cadre de sa compétence temporelle résiduelle[8]. Mais il s’agit surtout d’une démarche générale et pleinement assumée par la Cour. Dès 2018, Linos-Alexander Sicilianos, alors vice-président de la Cour, affirmait que « [in] the next few years the Committees will be the “normal formation”, so to say »[9]. Plus près de nous, dans son rapport annuel 2023, la Cour revendiquait une stratégie consistant « à recourir encore davantage aux comités pour l’examen des requêtes relevant de sa « jurisprudence constante » »[10]. C’est là le corollaire de la politique de priorisation mise en place depuis 2009 et de la priorité donnée aux affaires « à impact » depuis 2021[11].

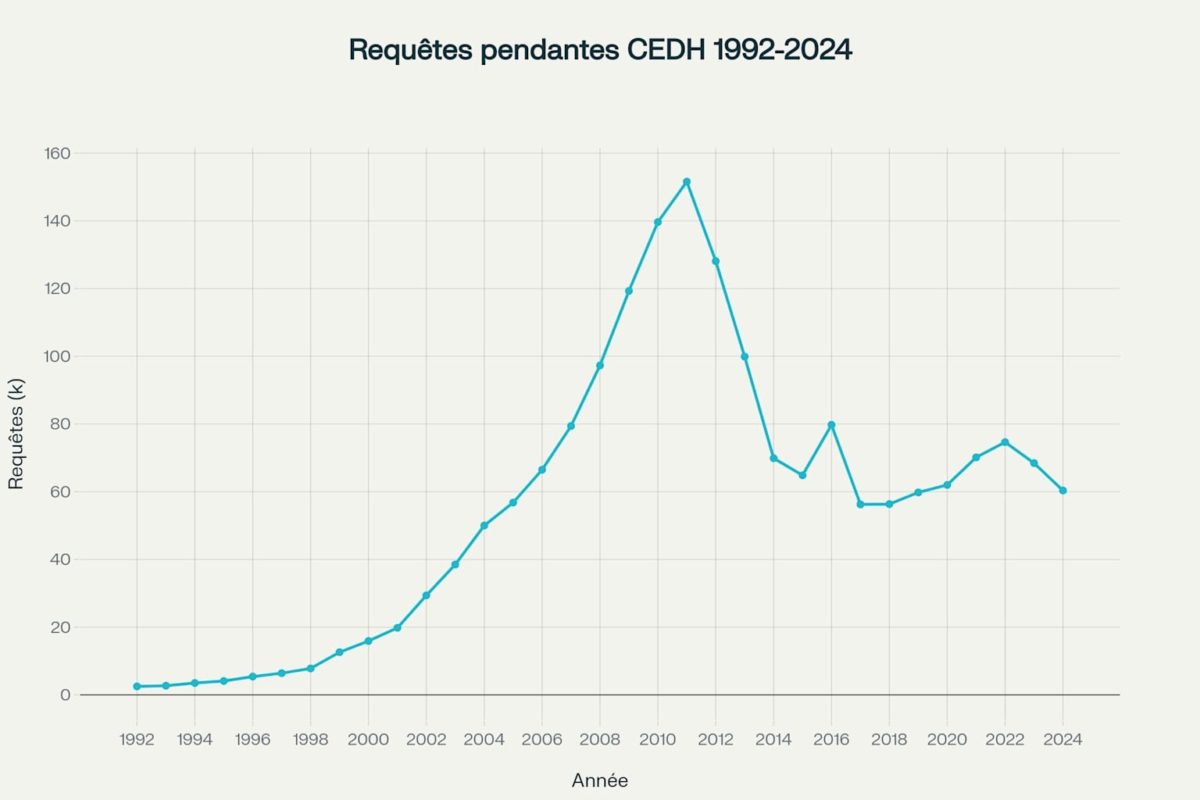

Cette stratégie porte incontestablement ses fruits d’un point de vue quantitatif puisqu’après cinq années de hausse depuis 2017, le stock d’affaires pendantes a baissé pour la première fois en 2023, avant de s’établir 60 350 requêtes au 1er janvier 2025, soit une baisse de 20 % sur deux ans. Disons-le clairement, il s’agit d’une très bonne nouvelle pour le système conventionnel dont on a à raison craint l’effondrement sous le poids des requêtes individuelles[12]. Et le mouvement semble se poursuivre sur les premiers mois de 2025[13], si bien que l’on peut s’attendre à ce que le nombre de requêtes pendantes puisse passer sous la barre des 60 000 d’ici à la fin de l’année 2025.

Cela étant, ce bilan quantitatif flatteur doit être mis en perspective en s’intéressant au fond des décisions rendues. Autrement dit, le traitement de plus de 10 000 requêtes sur la seule année 2024, dans leur écrasante majorité par des comités de 3 juges, a-t-il un impact sur le sens et la qualité de la décision juridictionnelle ?

C’est à cette question que l’on entend apporter un début de réponse en examinant de près les 9 arrêts de comité rendus contre la France en 2024[14]. Ce qui frappe en premier lieu, c’est la présence de six arrêts dans lesquels la Cour a conclu à l’absence de toute violation de la Convention (I). En second lieu, la sensibilité des domaines concernés retient l’attention (II).

I – Une majorité surprenante d’arrêts de non-violation mettant à mal l’économie générale du système

Les deux tiers des arrêts analysés concluent à l’absence de toute violation de la convention. Cette anomalie statistique (A) apparait dérangeante du point de vue de l’économie générale du système conventionnel (B).

A – Une anomalie statistique

Parmi les neuf arrêts examinés, le comité a conclu à l’existence d’une violation dans trois affaires[15] et à l’absence de toute violation dans les six autres[16]. Ces proportions ne peuvent que surprendre. Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n°14 en 2010 et au 1er septembre 2025, les comités ont rendu 6939 arrêts sur le fondement de l’article 28§1 b) de la Convention. Autrement dit, dans ces 6939 cas, il a été estimé que le problème de droit soulevé par la requête faisait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la part de la Cour. Or, parmi ces arrêts, on ne dénombre à ce jour que 85 arrêts dans lesquels aucune violation n’a été constatée. En clair, lorsqu’un comité est saisi en vue de rendre un arrêt au fond, il conclut à l’existence d’au moins une violation dans près de 99 % des cas !

Pour l’année 2024, les comités ont conclu à l’absence de toute violation dans seulement 6 arrêts, tous contre la France. Même en élargissant aux arrêts dans lesquels les comités ont conclu à la fois à des constats de violation et de non-violation, on arrive seulement à 15 arrêts, soit 1,74 % des arrêts rendus. Cela ne signifie pas que les comités concluent systématiquement à la violation de tous les articles allégués par les requérants. Il est fréquent en effet que les griefs fondés sur certaines dispositions de la Convention soient jugés irrecevables[17], que la Cour estime inutile d’examiner certains griefs au regard du constat de violation d’une autre disposition de la Convention[18], ou encore qu’en tant que maitresse de la qualification juridique, elle décide de n’examiner une requête que sous l’angle d’une seule disposition[19]. Il n’en reste pas moins que dès lors qu’un grief est jugé recevable et qu’il est effectivement examiné par un comité au fond, on peut prédire en principe sans trop s’avancer que l’issue sera favorable au requérant.

Au vu de ces premiers constats, que les comités aient conclu à l’absence de toute violation dans six arrêts, tous relatifs à la France sur une seule année, ne peut qu’étonner. Jusqu’ici la France n’avait d’ailleurs fait l’objet d’arrêts de non-violation qu’à deux reprises de la part de comités[20].

On pourra certes relativiser en relevant à juste titre que, même devant la chambre, la très grande majorité des arrêts rendus concluent également à au moins une violation, sans que l’on s’étonne pour autant de l’existence d’arrêts de non-violation. Cependant, les proportions ne sont pas du même ordre. Ainsi, pour l’année 2024, les chambres ont constaté l’absence de toute violation dans 80 arrêts sur 283, soit dans plus de 28 % des cas. Dit autrement, là où l’absence de violation est peu fréquente devant les chambres, elle est extrêmement rare devant les comités.

En résumé, les six arrêts de non-violation rendus contre la France en 2024 sont assez déroutants d’un point de vue statistique. Ce constat pourrait passer pour anecdotique s’il ne posait pas problème au regard de l’économie générale du système conventionnel.

B – La perturbation de l’économie générale du système conventionnel

Que des arrêts de non-violation soient rendus par des comités de 3 juges ne pose pas de difficulté au regard du texte conventionnel et du règlement de procédure de la Cour. En effet, l’article 28§1 b) de la Convention n’exclut aucunement l’hypothèse, pas plus que le rapport explicatif du Protocole n°14[21] ou que l’article 53§2 du règlement de procédure, qui se borne à préciser que, dans l’hypothèse d’une JBE, le comité « adopte, à l’unanimité, un arrêt incluant sa décision sur la recevabilité et, le cas échéant, sur la satisfaction équitable ».

Cela étant, force est de constater que la possibilité pour les comités de rendre des arrêts au fond a souvent été présentée comme le pendant de celle offerte à toutes les formations de la Cour de constater l’irrecevabilité d’une requête pour défaut manifeste de fondement. Dit autrement, le Protocole 14 avait avant tout pour but de confier aux comités les requêtes « manifestement bien fondées ». C’est ce qui ressort notamment du commentaire d’Amnesty International sur le Protocole 14[22] ou encore du communiqué de presse accompagnant la signature du gouvernement suisse[23], tous deux considérant que la compétence du comité pour statuer au fond concerne les requêtes « manifestly well founded ». On retrouve la même perception chez un ancien président de la Cour – pour qui la compétence des comités s’étend aux « affaires répétitives, c’est-à-dire des affaires qui sont manifestement bien fondées et qui ne soulèvent pas de questions juridiques nouvelles »[24], chez le juge Ress[25] ou encore chez une membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe[26]. C’est enfin ce que des commentaires doctrinaux du Protocole 14 avaient pu relever. Ainsi, Bruno Nascimbene considérait-il que la nouvelle compétence des comités avait vocation à leur permettre de rendre « une décision simple et rapide d’accueil [des] recours » lorsque ceux-ci sont « manifestement fondés »[27].

L’article 28§1 b) a donc pour but avant tout de permettre de constater rapidement une violation dans une affaire ne présentant aucune difficulté juridique majeure en raison, la plupart du temps, d’une jurisprudence constante des chambres. Deux arguments principaux peuvent être avancés en ce sens.

En premier lieu, on peine à comprendre la ligne de partage entre un arrêt de non-violation d’un comité sur le fondement d’une JBE et une décision d’irrecevabilité[28] pour défaut manifeste de fondement. En effet, cette condition de recevabilité trouve notamment à s’appliquer lorsque l’examen de la requête ne révèle « aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention »[29], en particulier s’il existe une jurisprudence constante et abondante de la Cour[30].

D’ailleurs, le 18 avril 2024, soit le même jour que les arrêts S.N., B.D. et A.K., tous trois relatifs à l’éloignement d’étrangers souffrant de maladies mentales, le comité de la 5ème section de la Cour, composé des mêmes juges, a rendu une décision portant sur une mesure d’éloignement vers la Russie d’un requérant d’origine tchétchène ayant perdu la qualité de réfugié, concluant à l’irrecevabilité de la requête pour défaut manifeste de fondement en s’appuyant sur une jurisprudence constante[31]. Comment expliquer que le même comité, le même jour, dans des affaires sinon similaires du moins comparables, ait conclu, pour les mêmes raisons, dans trois cas à une absence de violation et dans un autre à une irrecevabilité pour défaut manifeste de fondement ? S’il n’y a pas de différence entre les deux hypothèses, le comité devrait en toute logique considérer les requêtes manifestement mal fondées et les déclarer irrecevables. Cela aurait d’ailleurs pour effet d’accélérer encore le traitement des requêtes puisque, si l’on compare les trois arrêts de non-violation rendus contre la France en 2024 sur le fondement de l’article 6§1 avec les décisions d’irrecevabilité rendues toujours contre la France la même année, le délai de traitement apparait beaucoup plus rapide pour les secondes[32]. S’il y a bien une différence en revanche, la Cour devrait expliciter les critères qui permettent de faire le départ entre ces deux types de décisions, bien qu’elles aient en pratique des conséquences semblables si l’on se place du point de vue des requérants.

En second lieu, devant les comités, les requérants bénéficient de garanties procédurales moindres en comparaison de la procédure devant la chambre. Tout d’abord, la formation de jugement est bien sûr moins collégiale, ce qui est de nature à soulever des interrogations, au moins dans certains cas[33]. Ensuite, dans la mesure où les arrêts de comité sont définitifs[34], les requérants ne peuvent solliciter un renvoi devant la Grande chambre. Enfin, dans le rapport explicatif au Protocole n°14, il est prévu que « la Partie défenderesse a la possibilité de contester l’application de l’article 28, paragraphe 1.b – par exemple […] si le cas d’espèce diffère, selon elle, des requêtes qui ont donné lieu à la jurisprudence bien établie »[35]. Si cette possibilité de contester la compétence du comité au titre de la JBE est aussi reconnue au requérant[36], l’accent mis sur la partie défenderesse démontre que l’on part du postulat, très largement corroboré par les statistiques, que l’État a a priori tout à perdre à la mise en œuvre de la procédure simplifiée et accélérée de la JBE, ce qui devrait le conduire à se montrer plus vigilant que le requérant. Dans les 6 affaires de 2024, on peut raisonnablement penser que les conseils des requérants n’ont pas vu l’utilité de contester l’existence d’une JBE. Il se peut même qu’ils aient eu la mauvaise idée d’indiquer à leurs clients qu’ils avaient toutes les raisons d’être confiants, les statistiques leur garantissant 99 % de chances de succès !

En définitive, eu égard à l’économie générale de la procédure devant la Cour, les comités devraient soit rendre des décisions d’irrecevabilité pour défaut manifeste de fondement, soit, si le défaut de fondement n’est pas suffisamment manifeste, transmettre la requête à une chambre afin qu’elle conclue le cas échéant à l’absence de violation au terme d’un arrêt au fond rendu de manière plus collégiale, garantie d’autant plus indispensable quand sont en cause des questions particulièrement sensibles.

II – Des matières sensibles sujettes à la régression du standard de protection

Sur les neuf arrêts étudiés, mis à part un arrêt classique relatif au délai raisonnable[37], quatre concernent les garanties procédurales offertes dans le cadre de la garde à vue sous l’angle des articles 6§§ 1 et 3c) de la Convention, les quatre autres étant relatifs à l’expulsion d’étrangers malades vers la Guinée[38], le Sénégal[39] et la République démocratique du Congo[40]. Alors que les premiers constituent une mise en œuvre d’un arrêt de régression (A), les seconds ont trait à la question sur laquelle la pression politique qui pèse sur la Cour est la plus forte (B).

A – La mise en œuvre d’une régression jurisprudentielle sur le droit d’accès à un avocat

Le droit d’accès à un avocat dans le cadre de la procédure pénale a fait l’objet, depuis une dizaine d’années, d’une régression jurisprudentielle[41] maintes fois critiquée par la doctrine[42]. Détricotant progressivement son arrêt Salduz[43], la Cour a progressivement abaissé son standard, d’abord en matière de terrorisme avec l’arrêt Ibrahim[44], puis pour les infractions de droit commun avec l’arrêt Beuze[45], considérant que même en l’absence de raisons impérieuses, le droit d’accès à un avocat prévu à l’article 6§3 c) n’est pas violé dès lors que l’équité globale du procès a été sauvegardée. Dit autrement, l’absence d’avocat lors d’un ou plusieurs interrogatoires peut être compensée par le reste de la procédure. C’est le cas en particulier lorsque les déclarations faites par le gardé à vue n’ont joué qu’un rôle accessoire dans la condamnation du requérant.

La France a pour sa part fait l’objet de multiples requêtes s’agissant de procédures pénales initiées avant la mise en œuvre de la réforme de la garde à vue de 2011. De 2019 à 2022, des chambres ont ainsi pu conclure à la violation[46] des articles 6§§1 et 3c) comme à son absence[47]. La conventionnalité des restrictions au droit d’accès à un avocat faisant désormais l’objet d’une jurisprudence bien établie[48], le contentieux a été confié aux comités qui, à une exception près[49], avaient jusqu’à présent systématiquement conclu à l’existence d’une violation[50]. En 2024, le comité a cependant conclu à l’absence de violation dans trois des quatre arrêts rendus.

Pris individuellement, les arrêts de non-violation laissent un sentiment contrasté. Dans l’arrêt Paresseux, dans lequel le grief du requérant reposait uniquement sur l’absence de notification de son droit de garder le silence, l’absence de violation apparaît de manière assez évidente[51], au point qu’on aurait sans doute pu se contenter d’une décision d’irrecevabilité. Il en va différemment pour les arrêts Guelain dit Yezeguelian et Besançon.

Dans l’affaire Guelain dit Yezeguelian, le requérant avait été condamné pour des faits de proxénétisme pour avoir loué des appartements à des personnes prostituées. La procédure pénale s’était ainsi concentrée sur la question de savoir si le requérant avait agi en connaissance de cause ou non. Or, il est vrai qu’en l’espèce les déclarations faites par le requérant en garde à vue en l’absence de son avocat ne sont jamais mentionnées dans les motifs de l’arrêt de la cour d’appel. Elles le sont cependant dans la partie « Les faits » et les juridictions se sont par ailleurs appuyées sur les déclarations faites en garde à vue par l’une de ses employées alors qu’elle n’était pas non plus assistée par un avocat. Or, on sait que si les articles 6§§1 et 3c) n’impliquent pas « l’exclusion automatique de déclarations incriminantes faites par un tiers sans l’assistance d’un avocat […], une prudence toute particulière s’impose à [leur] égard »[52]. Dans son arrêt Guelain, le comité écarte cependant ce moyen sans s’interroger sur l’existence d’éventuelles pressions subies par l’employée en garde à vue, le requérant n’ayant pas soutenu que « les conditions dans lesquelles les auditions de R. se sont déroulées ont fait douter de la fiabilité des déclarations de celle-ci »[53].

Dans l’affaire Besançon, le requérant, finalement condamné pour viol et attouchements sexuels sur sa belle-fille mineure, s’était largement auto-incriminé au cours de sa garde à vue avant de se rétracter. Certes, la Cour d’assises, tant en première instance qu’en appel, n’avait fait référence à ses déclarations qu’« au surplus » et « surabondamment ». Cela étant, le caractère purement accessoire des aveux du requérant au cours de sa garde à vue aurait pu être discuté. D’une part, la Cour d’assises leur avait bien conféré un poids important en jugeant qu’ils avaient été faits en des termes tels que la rétractation ultérieure du requérant ne saurait les invalider[54]. D’autre part, contrairement à l’affaire Dubois, citée à plusieurs reprises par la Cour, aucun élément matériel n’est mentionné, les juridictions s’étant fondées, outre les déclarations du requérant, sur celles de la victime et de témoins. On relèvera d’ailleurs, non sans une certaine ironie, que la présidente du comité, Stéphanie Mourou‑Vikström avait formulé une opinion dissidente dans l’affaire Dubois, dans laquelle elle considérait qu’il y avait bien eu violation de la Convention au motif, assez largement transposable à l’arrêt Besançon, qu’il « ne peut être affirmé que les déclarations précises du requérant, reprises dans la motivation de la cour d’appel, n’ont pas constitué une partie importante, sinon déterminante des éléments à charge ayant fondé la condamnation »[55].

En définitive, si des chambres auraient très certainement conclu elles aussi à l’absence de violation[56], la motivation du comité est inévitablement bien plus sommaire[57], ce qui permet de douter de l’existence du « contrôle très strict » pourtant exigé par l’arrêt Beuze[58]. On serait tenté d’y voir la suite logique de l’évolution amorcée depuis l’arrêt Ibrahim, soit « l’inexorable régression du droit d’accès à un avocat »[59].

B – L’expulsion d’étrangers malades mentaux sur fond de pressions politiques

L’interprétation de l’article 3 de la Convention au cas des étrangers malades a fait l’objet d’une évolution jurisprudentielle importante au cours des dix dernières années. Sans revenir en détail sur celle-ci[60], on rappellera simplement qu’après avoir adopté une position extrêmement restrictive, la Cour s’est « réconciliée avec l’humanité »[61] dans son arrêt Paposhvili[62], dont les principes sont, conformément à l’arrêt Savran, pleinement transposables au cas des personnes souffrant d’une maladie mentale[63]. Un étranger ne peut depuis lors être expulsé dans l’hypothèse où « bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, [il] ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie »[64].

S’agissant des arrêts rendus en 2024, c’est sur la base des arrêts Paposhvili et Savran, seuls cités dans les arrêts Iboko Lokila S.N., B.D. et AK, qu’est établie la compétence du comité. Le caractère « bien établi » de la jurisprudence repose ainsi sur deux arrêts de principe et non sur une jurisprudence abondante, ce qui était bien envisagé lors de l’adoption du Protocole 14 mais seulement de manière exceptionnelle[65]. Tandis que dans l’arrêt Iboko Lokila le requérant souffrait de maladies somatiques, ceux des arrêts S.N., B.D. et AK étaient pour leur part atteints de maladies mentales. Et si la Cour conclut à la violation de l’article 3 en cas d’expulsion du premier, elle considère au contraire que celle des seconds n’emporterait pas violation du texte conventionnel.

La manière dont l’article 3 doit trouver à s’appliquer s’agissant de l’expulsion d’étrangers malades est un sujet particulièrement sensible, politiquement inflammable[66] et qui divise profondément au sein même de la Cour, comme en témoignent les multiples opinions dissidentes sous les arrêts N. c. Royaume-Uni[67] et Savran c. Danemark (chambre[68] et Grande chambre[69]). Partant, alors qu’en outre très peu d’arrêts d’application des arrêts Paposhvili et Savran ont été rendus par des chambres[70], il est regrettable de confier un tel contentieux à des comités de 3 juges dont la composition peut avoir une incidence déterminante sur l’issue du litige.

À titre d’exemple, dans son opinion dissidente sous l’arrêt de chambre dans l’affaire Savran, la juge Stéphanie Mourou‑Vikström affirmait que le diagnostic de la pathologie mentale, jugée « volatile » et « sujette à caution », « n’est pas aisé, ne repose pas toujours sur des critères objectifs, fait souvent l’objet d’âpres discussions entre experts, et surtout n’exclut pas l’erreur due à la simulation ». Elle préconisait alors qu’une telle pathologie ne puisse pas « être un obstacle à l’éloignement au regard des critères posés par l’arrêt Paposhvili », appelant la Grande chambre à une « approche différente » caractérisée par « un seuil de violation de l’article 3 plus élevé »[71]. Si cette position personnelle peut légitimement être défendue, elle témoigne à l’évidence d’une certaine méfiance à l’égard des allégations de risque de violation de l’article 3 en cas d’éloignement d’un étranger souffrant d’une maladie mentale. Surtout, elle est en décalage avec l’arrêt Savran rendu finalement par la Grande chambre, dans lequel cette dernière appliquera bel et bien le standard Paposhvili[72]. On peut aisément imaginer que, du point de vue des requérants, cette opinion dissidente ait pu être de nature à les faire douter de l’impartialité de la présidente d’une formation de jugement, qui plus est réduite à 3 juges.

Pour en revenir au fond des arrêts sous commentaire, plusieurs critiques peuvent être adressées au comité. La principale réside dans la mauvaise application des étapes du contrôle telles que fixées dans les arrêts Paposhvili et Savran. En principe, il convient dans un premier temps de vérifier que l’état de santé du requérant l’exposerait, en l’absence de traitements, à un « déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé »[73]. Et « ce n’est que lorsque ce seuil de gravité est atteint, et que l’article 3 est par conséquent applicable, que les obligations de l’État de renvoi [en particulier la vérification de la disponibilité du traitement dans l’État de destination] deviennent pertinentes »[74]. Ainsi, dans l’arrêt Savran, faute pour le requérant d’avoir démontré que l’absence de traitement en Turquie l’exposerait à un mauvais traitement, la Grande chambre avait estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la question de la disponibilité du traitement[75]. Or, dans les arrêts B.D., S.N. et A.K., si la Cour considère systématiquement que « le seuil de gravité requis pour que l’article 3 de la Convention soit applicable n’est pas atteint »[76], c’est toujours après avoir discuté de la disponibilité du traitement dans l’État de destination, discussion qui n’aurait donc jamais dû avoir lieu.

Au-delà, sans reprendre chaque point des arrêts en cause, on s’arrêtera sur une erreur regrettable. Dans l’arrêt S.N., la Cour affirme que quatre avis médicaux émis par les médecins de l’OFII « concluent tous que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale mais que, d’une part, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que, d’autre part, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Sénégal, il pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié »[77]. Cependant, à la lecture des faits tels que retranscrits dans l’arrêt, seuls trois avis médicaux sont mentionnés, et, surtout, le deuxième indique au contraire que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité[78], tandis que s’agissant du 3ème avis, seule la question de la disponibilité du traitement est mentionnée par la Cour[79]. La motivation de la Cour sur l’applicabilité de l’article 3 repose donc sur une prémisse factuelle erronée et l’on peut conjecturer que le caractère simplifié et accéléré de la procédure de JBE n’est pas totalement étranger à une telle erreur.

Au total, la lecture des arrêts rendus en matière d’expulsion d’étrangers malades laisse une impression de manque de rigueur. Et lorsqu’une telle impression se dégage d’arrêts qui concluent à l’absence de violation d’un droit absolu, permettant l’expulsion des requérants, on ne peut qu’éprouver un certain malaise, a fortiori dans le contexte de pression politique maximale symbolisée par la lettre ouverte des neuf chefs d’État et de gouvernement adressée à la Cour le 22 mai 2025, l’appelant à revoir une jurisprudence jugée trop favorable à l’immigration[80]. Les arrêts commentés démontrent que cette accusation de laxisme relève de la désinformation, par ailleurs justement dénoncée dans cette revue[81].

*****

Si certains ont pu regretter que les derniers protocoles adoptés n’aient pas clairement assumé le choix d’une justice constitutionnelle au détriment d’une justice individuelle[82], les arrêts commentés portent à croire que la Cour a fini par trancher la question elle-même. En faisant des comités la formation de droit commun de la Cour et en n’hésitant pas à conclure à l’absence de violation, y compris dans des affaires mettant en cause un droit absolu, la Cour a clairement fait son choix. Sur le plan de la justice constitutionnelle, il n’y a pas de quoi s’émouvoir. Les principes relatifs au droit d’accès à l’avocat et à l’expulsion d’étrangers malades ont été posés par la Cour dans des arrêts de principe qui, conformément au principe de subsidiarité, doivent désormais être mis en œuvre par les juges nationaux. Peu importe la solution apportée par la Cour, par l’intermédiaire de comités, sur des cas d’espèce qui ne posent pas de nouvelles questions de droit. La Cour a concentré ses moyens à rendre des « décisions de principe ‘constitutionnelles’ nécessaires pour construire un ordre public européen fondé sur les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit »[83], le sort des requérants individuels importe peu. Sur le plan de la justice individuelle en revanche, le compte n’y est clairement pas. De « clé de voute »[84], le droit de recours individuel est relégué au rang d’accessoire. C’est peut-être le prix à payer pour la survie d’un système attaqué de toute part, mais pour celles et ceux qui voyaient encore la Cour comme un dernier espoir de voir leurs droits triompher, la chute est un peu rude.

[1] M. Afroukh, M. Levinet et J.-P. Marguénaud (dir.), Les beaux arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme, Lexis Nexis 2025, 264 p.

[2] À titre d’exemple, s’agissant des chroniques relatives à l’année 2024, on trouve une mention d’un arrêt de comité et d’une décision de juge unique dans les chroniques parues à la Revue des droits et libertés fondamentaux. Voir C. Boiteux-Picheral, M. Afroukh, T. Larrouturou, « Évolutions de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – Premier semestre 2024 », RDLF 2024, chron. n° 77 ; « Évolutions de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – Second semestre 2024 », RDLF 2025 chron. n°27. Laurence Burgorgue-Larsen ne mentionne pour sa part aucun arrêt de comité et aucune décision de juge unique. Voir L. Burgorgue-Larsen, « Actualité de la Convention européenne des droits de l’homme (Janvier-août 2024) », AJDA 2024, p. 1794 ; « Actualité de la Convention européenne des droits de l’homme (Août-décembre 2024) », AJDA 2025, p. 184.

[3] T. Larrouturou, « Panorama d’une année de contentieux français “invisible” devant la Cour européenne des droits de l’homme », RTDH, 2022, no 129, pp. 71 s

[4] Le moteur de recherche n’affiche par défaut que les arrêts de chambre et de grande chambre.

[5] Dont seulement 6 entre 2020 et 2023.

[6] Rapport annuel 2024 de la Cour européenne des droits de l’homme, p. 10. À titre de comparaison, en 2016, la grande majorité des arrêts étaient rendus en formation de chambre (656 contre 310 en comité). Les courbes se sont croisées en 2017.

[7] Ibid.

[8] Rapport annuel 2023, p. 100 : « Un grand nombre d’affaires ont été traitées par les chambres et les comités, y compris au moyen des méthodes de traitement simplifiées (c’est-à-dire la procédure accélérée applicable aux affaires relevant de la « jurisprudence constante ») ».

[9] L.-A. Sicilianos, The reform and current challenges in the work of the European Court of Human Rights, HELP Network Conference, juin 2018.

[10] Rapport annuel 2023, p. 100.

[11] Cour EDH, « Une Cour qui compte / A Court that matters ». Stratégie pour un traitement plus ciblé et efficace des affaires, 17 mars 2021.

[12] Jean-Paul Costa affirmait ainsi dès 2007 que « l’afflux de requêtes risque de tuer le recours individuel ». Voir Discours du Président Costa lors de la rentrée solennelle de la Cour, 19 janvier 2007.

[13] 60 200 requêtes étaient pendantes au 30 juin 2025.

[14] Au 1er septembre, trois nouveaux arrêts de comité ont été rendus contre la France en 2025.

[15] Cour EDH, comité, 11 janvier 2024, Suty c. France, req. n°34/18 ; 4 avril 2024, Monteil et Boiche c. France, req. n° 21764/16 et 21765 ; 18 avril 2024, Iboko Lokila c. France, req. n° 54507/21.

[16] Cour EDH, comité, 4 avril 2024, Paresseux c. France, req. n° 78630/17 ; 4 avril 2024, Guelain dit Yezeguelian c. France, req. n° 78465/16 ; 4 avril 2024, Besançon c. France, 29248/18 ; 18 avril 2024, S.N. c. France, req. n° 14997/19 ; 18 avril 2024, B.D. c. France, req. n° 55989/20 ; 18 avril 2024, A.K. c. France, req. n° 46033/21.

[17] Voir par exemple Cour EDH, comité, 19 décembre 2024, N.N. et autres c. Grèce, req. n°59319/19 5340/20 11507/20, § 14.

[18] Voir par exemple Cour EDH, comité, 19 décembre 2024, M.D.A et autres c. Hongrie, req. n°16217/19, § 23.

[19] Voir par exemple Cour EDH, comité, 19 décembre 2024, Ivanyuta c. Ukraine, req. n°24897/17, § 21.

[20] Cour EDH, comité, 20 décembre 2011, Huet c. France, req. n° 14313/08 ; Abdouni et autres c. France, req. n° 76344/13. Au global, la France se trouve ainsi dans une position singulière puisque les arrêts de non-violation rendus par les comités – 9 sur 35 – représentent plus de 25 % des arrêts la concernant, contre 1 % pour l’ensemble des États parties.

[21] Rapport explicatif du Protocole n° 14, §§ 68-72.

[22] Amnesty International’s Comments on the Interim Activity Report: Guaranteeing the Long-Term Effectiveness of the European Court of Human Rights, 1 Feb. 2004, §23.

[23] Switzerland signs Protocol 14 to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR), 13 mai 2004.

[24] L.-A. Sicilianos et M.-. Kostopoulou, La requête individuelle en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme, Ed. du Conseil de l’Europe, 2019, p. 103.

[25] Opinion concordante de M. le juge Ress sous Cour EDH, GC, 30 juin 2005, Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande, req. n°45036/98.

[26] Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Garantir l’autorité et l’efficacité de la Convention européenne des droits de l’homme, Rapport de M.-L. Bemelmans-Videc, 4 novembre 2011, §45.

[27] B. Nascimbene, « Le protocole n°14 à la Convention européenne des droits de l’homme à la lumière de ses travaux préparatoires », Rev. trim. dr. h. 2006, n°67, p. 536.

[28] Peu importe que la décision soit rendue par un juge unique, un comité ou une chambre.

[29] Voir par exemple Cour EDH, déc., 3 novembre 2009, Hartung c. France, req. n° 10231/07, § 2.

[30] Voir par exemple Cour EDH, déc., 29 septembre 2009, Galev et autres c. Bulgarie, req. n° 18324/04, §1.

[31] Cour EDH, comité, déc., 18 avril 2024, V. c. France, req. n°48932/20, §57.

[32] Dans les affaires Paresseux, Guelain dit Yezeguelian et Besançon, les requêtes avaient été introduites respectivement en 2016, 2017 et 2018, soit un délai de traitement d’environ 7 ans. La plupart des décisions d’irrecevabilité rendues la même année contre la France avaient pour leur part été introduites en 2023, soit un délai de traitement d’une année. Voir par exemple Cour EDH, comité, déc., 19 décembre 2024, Chetrit c. France, req. n°2205/23 ; Hoyt et Carnival c. France, 26 septembre 2024, req. n°11104/23 et 15420/23 ; 23 mai 2024, Dreyfus et Alcaud c. France, req. n°15080/23.

[33] Cf. infra.

[34] Article 28§2 de la Convention.

[35] Rapport explicatif au Protocole n° 14, § 69.

[36] Ibid. § 68.

[37] Cour EDH, comité, 11 janvier 2024, Suty c. France, préc.

[38] Cour EDH, comité, 18 avril 2024, B.D. c. France, préc. ; Cour EDH, 18 avril 2024, A.K. c. France, préc.

[39] Cour EDH, comité, 18 avril 2024, S.N. c. France, préc.

[40] Cour EDH, comité, 18 avril 2024, Iboko Lokila c. France, préc.

[41] Sur les régressions, voir A. Schahmaneche (dir.), Les régressions jurisprudentielles de la Cour européenne des droits de l’homme : de quoi parle-t-on exactement ?, Pedone, à paraître.

[42] Parmi d’autres, voir E. Clément, « Droit à l’avocat : d’avancées en dérobades, l’étrange valse de la CEDH », AJ pénal 2019, p. 30 ; D. Roets, « Le droit d’accès à un avocat phagocyté par le droit à une procédure pénale « globalement » équitable », RSC 2019, p. 174.

[43] Cour EDH, GC, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, req. n° 36391/02.

[44] Cour EDH, GC, 13 septembre 2016, Ibrahim et autres c. Royaume-Uni, req. n° 50541/08, JCP G 2016, 1010, obs. L. Milano.

[45] Cour EDH, GC, 9 novembre 2018, Beuze c. Belgique, req. n° 71409/10, RDP 2019, p. 859, chron. L. Milano.

[46] Cour EDH, 11 juillet 2019, Olivieri c. France, req. n° 62313/12 ; 28 avril 2022, Wang c. France, req. n° 83700/17 ; 20 septembre 2022, Merahi et Delahaye c. France, req. n° 38288/15

[47] Cour EDH, 11 juillet 2019, Bloise c. France, req. n° 30828/13 ; 28 avril 2022, Dubois c. France, req. n° 52833/19.

[48] Voir en ce sens M.-A. Beernaert, « Salduz n’a (toujours) pas dit son dernier mot : quelques nouveaux enseignements de la Cour européenne quant au droit à l’assistance d’un avocat lors de l’enquête pénale », Rev. trim. dr. h. 2022, n° 132, p. 979.

[49] Cour EDH, comité, 5 décembre 2019, Abdouni et autres c. France, req. n° 76344/13.

[50] 12 arrêts de violation ont été rendus par les comités entre 2019 et 2023, dont 6 concernant la France : Cour EDH, comité, Cour EDH, comité, 5 décembre 2019, Tisset c. France, req. n° 53464/11 ; Soltani c. France, req. n° 45287/11 ; Orsini c. France, req. n° 63208/12 ; Laureux c. France, req. n° 60506/13 ; D.W. c. France, req. n° 30951/12 ; Afonso Valente c. France, req. n° 39325/13.

[51] Le requérant avait réitéré ses aveux devant le juge d’instruction en présence de son avocat et après s’être vu notifier son droit de se taire.

[52] Cour EDH, 8 mars 2022, Tonkov c. Belgique, req. n° 41115/14, § 68.

[53] Cour EDH, comité, 4 avril 2024, Guelain dit Yezeguelian c. France, préc., §30.

[54] Ibid., §7

[55] Opinion dissidente de la juge Mourou‑Vikström sous Cour EDH, 28 avril 2022, Dubois c. France, préc.

[56] On relèvera par ailleurs que le comité, composé de la même manière, a pu, le même jour que les arrêts Paresseux, Besançon et Guelain dit Yezeguelian, conclure à la violation des articles 6§§ 1 et 3 c) dans l’affaire Monteil et Boiche. Voir Cour EDH, comité, 4 avril 2024, Monteil et Boiche c. France, préc.

[57] À titre de comparaison, l’arrêt Dubois comportait 26 pages contre seulement 6 pour l’arrêt Guelain dit Yezeguelian.

[58] Cour EDH, GC, 9 novembre 2018, Beuze c. Belgique, préc., § 145.

[59] Voir L. Milano, « La régression actée du droit d’accès à un avocat », RDP 2019, p. 862.

[60] P. Martens, « L’honneur perdu puis retrouvé de la Cour européenne des droits de l’homme », Rev. trim. dr. h. 2017, n° 111, p. 669 ; M. Bossuyt, « La Cour persiste dans sa volonté de faire instaurer une procédure d’ »asile médical » », Rev. trim. dr. h. 2022, n° 131, p. 701.

[61] N. Klausser, « Malades étrangers : la CEDH se réconcilie (presque) avec elle-même et l’Humanité », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 02 février 2017.

[62] Cour EDH, GC, 13 décembre 2016, Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10.

[63] Cour EDH, GC, 7 décembre 2021, Savran c. Danemark, req. n° 57467/15, § 139.

[64] Cour EDH, GC, 13 décembre 2016, Paposhvili c. Belgique, préc., § 183.

[65] En principe, le caractère bien établi repose sur une jurisprudence constante mais, par exception, un seul arrêt de la Cour, notamment un arrêt de Grande chambre, est susceptible de constituer une jurisprudence bien établie. Voir Rapport explicatif du Protocole n° 14, §68.

[66] Voir en particulier la lettre ouverte signée par 9 chefs de gouvernement européens le 22 mai 2025, réclamant un infléchissement de la jurisprudence de la Cour en matière migratoire : https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Lettera_aperta_22052025.pdf.

[67] Voir l’opinion dissidente des juges Tulkens, Bonello et Spielmann.

[68] Voir l’opinion dissidente commune aux juges Kjølbro, Motoc et Mourou-Vikström et l’opinion dissidente additionnelle de la juge Mourou-Vikström.

[69] Voir l’opinion en partie concordante et en partie dissidente du juge Serghides et l’opinion dissidente commune aux juges Kjølbro, Dedov, Lubarda, Harutyunyan, Kucsko-Stadlmayer et Poláčková.

[70] Sauf erreur, la Cour n’a rendu qu’un seul arrêt s’agissant de l’expulsion d’un étranger malade sous l’angle de l’article 3 le depuis l’arrêt Savran, qui concernait d’ailleurs un requérant atteint d’une maladie somatique et non mentale. Voir Cour EDH, 24 juin 2021, Khachaturov c. Arménie, req. n° 59687/17.

[71] Opinion dissidente additionnelle de la juge Mourou‑Vikström sous Cour EDH, 1er octobre 2019, Savran c. Danemark, req. n° 57467/15.

[72] Cour EDH, GC, 7 décembre 2021, Savran c. Danemark, préc, § 139.

[73] Cour EDH, GC, 13 décembre 2016, Paposhvili c. Belgique, préc., § 183 ; Cour EDH, GC, 7 décembre 2021, Savran c. Danemark, préc, § 134.

[74] Cour EDH, GC, 7 décembre 2021, Savran c. Danemark, préc, § 135.

[75] Ibid., § 147.

[76] Cour EDH, comité, 18 avril 2024, B.D. c. France, préc., § 35 ; S.N. c. France, préc., § 35; A.K. c. France, préc., § 42.

[77] Cour EDH, comité, 18 avril 2024, S.N. c. France, préc., § 33.

[78] Ibid., § 12.

[79] Ibid., §15.

[80] Disponible ici : https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Lettera_aperta_22052025.pdf.

[81] M. Larché, « La Cour européenne des droits de l’homme n’est ni un colégislateur, ni un censeur », RDLF 2025, chron. 42.

[82] Voir F. Sudre, « Du Protocole n°11 au Protocole n°16, un système en quête de sens », in L. Robert et H. Surrel (dir.), Quel avenir pour le système européen de protection des droits de l’homme, Anthémis, 2020 p. 11.

[83] L. Wildhaber, « Un avenir constitutionnel pour la Cour européenne des droits de l’homme », RUDH 2002, vol 14 p.6.

[84] Cour EDH. GC, 4 février 2005, Mamatkulov et Askarov c/Turquie, req. n°46827/99, § 122.